干潟保全に係る市内小学校の取り組み

普段の生活でゴミを出さない工夫をすることや、正しく分別してリサイクル活動を行う等、私たち一人一人の行動が盤洲干潟をはじめとした、自然環境や生物を守ることにつながります。

ここでは、市内小学校の取り組みについてご紹介いたします。

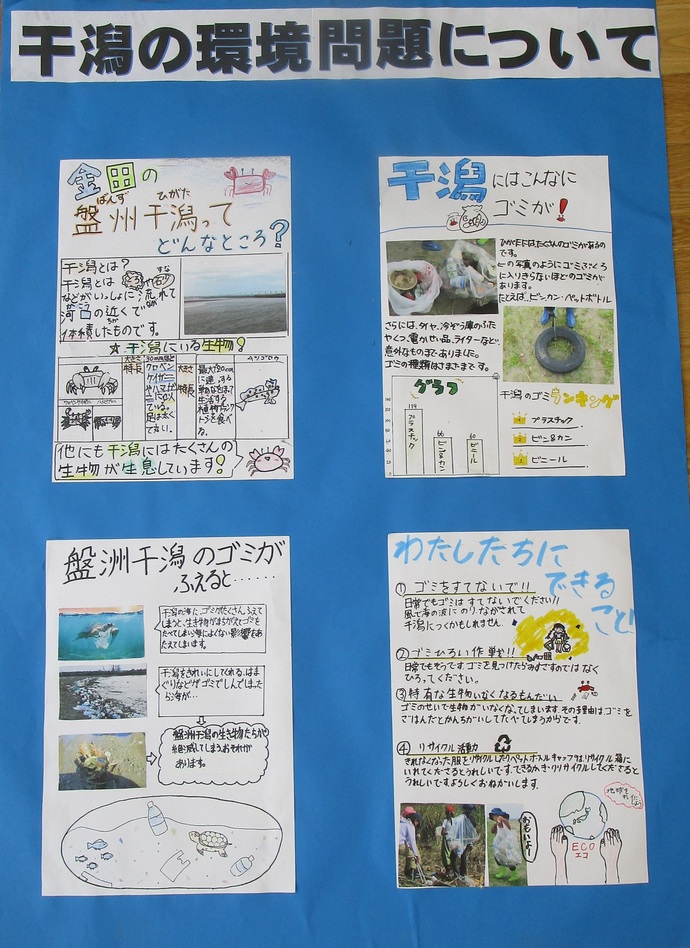

金田小学校より干潟のゴミ問題についてのメッセージ

木更津市立金田小学校では毎年全学年で「総合的な学習の時間」に、東京湾に現存する唯一の自然干潟である「盤洲干潟」での干潟学習や干潟の清掃活動に取り組んでいます。

この度、環境学習を通して干潟のゴミ問題の深刻さを感じとった金田小学校の児童たちから、皆様へのメッセージをお預かりしましたので、掲載させていただきます。

わたしたち木更津市立金田小学校5年1組は、「総合的な学習の時間」に環境問題について学習し、その一環で干潟のゴミ拾いをしました。38名の児童で、合計200個以上のゴミを拾いました。けれども、干潟の状況はすぐには変わらず、まだたくさんのゴミがありました。わたしたちは驚きました。ごみの問題は重大であると思い、どのようにしたらゴミをなくせるか調べて学習をすることにしました。

はじめにゴミがどこから来るかという問題についてです。ゴミは、東京など都市部やその海岸でポイ捨てされたものが海から流れてきたり、船上でポイ捨てされたものが流れてきたりするということでした。また、陸地のポイ捨てゴミが風で飛んできたりもしていました。ほかには川の上流から流れ着くもの、外国から流れ着くものなどがありました。特に外国語表記のお菓子のパッケージを見たときには大変驚きました。このように、ごみは一つの場所からくるのではなく、色々な場所から干潟に流れ着いてくるということがわかってきました。そのため、わたしたちはより多くの人たちにこの干潟のゴミ問題について提起していきたいと考えるようになりました。

次にゴミの種類についてです。拾ったゴミの中では「ペットボトルやビニール袋、ビン、ゴム、発泡スチロール」などが比較的多かったです。プラスチック等石油を原料とする製品は溶けて土にかえることはありません。このままだと干潟のカニや貝、鳥たちのすみかがなくなり盤洲干潟から絶滅してしまいます。また潮干狩りができなくなったり、魚のお腹の中にプラスチックが入ってたり、海の水が汚くなるから魚が美味しくなくなったり、食中毒になったりする可能性もあります。わたしたちも金田小学校で、大好きな干潟学習ができなくなってしまいます。ゴミが増え続けてしまうと、干潟固有の生物の住む場所がなくなってしまいます。もしかしたら固有種が絶滅してしまうかもしれません。漁業や観光業に影響が出てしまいます。

そこでわたしたち金田小学校5年1組はゴミを減らす取り組みや皆さんに広める取り組みをはじめました。けれども、金田小学校や地域の取り組みだけでは、金田の干潟を守りきれません。皆さんもゴミを見つけたら、拾って捨ててもらえると幸いです。

これから全国にも、ポイ捨てはしてはいけない事を伝えていきたいのでご協力お願いします。これからもわたしたちは取り組みを続けていきます。

いつか、干潟にゴミがないということを実現したいので、ご協力お願いします。

木更津市立金田小学校5年1組一同

関連画像

干潟学習の風景(1)

干潟学習の風景(2)

金田小学校「干潟守るんジャー」動画もぜひご覧ください!

金田小学校の児童がポイ捨て禁止の啓発動画を作成してくれました。

その名も「干潟守るんジャー」!

下記リンクよりYouTubeで再生できますので、ぜひご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課

〒292-0838

千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)

政策係電話番号:0438-36-1442

保全係電話番号:0438-36-1443

ファクス:0438-30-7322

環境部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年02月29日